圆明园始建于康熙年间,其土山格局主要形成于雍正年间,乾隆年间将长春园、绮春园等附园纳入,并在全园修造了更多的假山,陈列了很多奇石,使之成为清代中叶皇家园林掇山置石艺术的重要代表,具有非常鲜明的特点,深刻反映了乾隆帝本人的假山审美思想,亦为中国古代园林掇山艺术最后一次集锦式的总结与展现。那么圆明园中的掇山置石手法都有哪些呢?咱们往下看~

圆明三园修筑假山,首先高度遵守仿真的原则。中国古代造园,以摹拟自然为最高宗旨,掇山是其中最重要的一个环节。明代《园冶》称: “摄石莫知山假",《帝京景物略》称:“维假山,则又自然真山也。"都强调通过人工创造的“假山”,来达到更理想化的天然“真山"效果,以假代真,真假莫辨。乾隆帝诗中曾曰:“假山本人工,颇有天然致。”意思一致。

为了提高逼真的程度,在叠山的时候从整体到细节都十分讲究,选料、塑形、立峰、架洞,同时力求纹理脉络相通,浑然一体,需要极高的艺术技巧。大多数假山在堆土叠石之后,都需要栽种花草树木,以营造山林之景,如乾隆帝诗中所云:“假山植真树,当春亦向荣。何必分宾主,都来强与名。”圆明园中尤其喜欢在山峰或前后山脚植以松树,大概是因为松树枝干挺拔而富有曲折之态,与山石最为相得益彰。

九洲清晏西侧的清晖阁前原有九松与叠石假山相配,后来毁于火灾,乾隆帝为此感叹说:“阁前乔松已毁,石壁独存,突兀横亘,致不暇观。”他特别提出“山以树为仪”,认为缺少佳树的假山会逊色很多。这些假山之景一般都需要经过较长时间的沉淀才能与树木、花草以及周围环境更好地兼容,体现出有真山的风采,故而乾隆帝曾经感慨道:“假山阅久讶真山,古假唤真真唤假,更谁能置议其间。”

此外,这些假山的景致在很大程度上要靠游园者的欣赏和想象才能更完美地展现类似真山的效果。乾隆帝自己也承认“假山故无九仞高,名曰横云想象中。”“假山能几仞,讵有千霄状。山堂名横云,亦惟想象中。”"园中皆假山,久假真亦似。但存爱山意,真假何殊耳。”

圆明三园中假山的另一个重要特点是普遍具有缩微化和复杂化的倾向。

曹汛先生《略论我国古代园林叠山艺术的发展演变》一文将中国古代叠山艺术分为3个阶段,第一阶段自春秋战国、秦汉至魏晋南北朝都流行在园林中堆巨大的土山,用晋朝葛洪的话来概括,是“起土山以准嵩霍”,假山尺度接近自然界的真山,风格写实,追求所谓“真而大”;东晋、南北朝之后,逐渐注重在园中营造小型假山,至唐大盛,一直延续到明清时期,以小尺度的假山表现大山的形态,风格写意,追求所谓“假而小”,正如唐代李华所称:“立而象之衡巫”;明末清初之际,以张南垣为代表的江南造园大师“尽变前人成法”,以土带石,堆叠平冈小坂、陵阜陂陀,以仿大山之余脉,可游可入,写实兼写意,追求所谓“真而小”,取得极高的艺术成就。

至清代中叶,造园之风极盛,以北京为中心的皇家园林以及江南等地的私家园林都非常发达,以往三种叠山的风气都有所体现。具体就圆明三园而言,其中并未堆造超大尺度的假山,大量的土山以及少数石假山都具有类似平冈小坂的形态,作为主景的假山却依然推崇小中见大、具体而微的手法。

乾隆帝描绘紫碧山房纳翠轩一带假山:“十笏不为仄,诸峰无尽奇。”十笏之地,也不觉逼仄,其中囊括多座奇峰。长春园中有“小石林”一景,乾隆帝有诗咏道:“窗中列岫殊非远,阶际假峰宛似真。何必黄山三十六,由来享帚亦堪珍。”推测其景象应是在庭中列置石峰,宛似黄山群峰棋布。长春园中小有天园的假山以更小的尺度模拟西湖名山,乾隆帝有诗称赞:“缩远以近取,收大于小含。既非仙术幻,亦岂佛偈拈。”园中一些著名的孤蜂奇石,也往往因为造型复杂、洞壑幽深而被视为名山之化身,如乾隆帝将青莲朵比作杭州灵鹫峰。乾隆帝有诗吟咏藻园假山:“莫谓一拳小,请看九仞高。”以“一拳”代“九仞”,正与唐代白居易《太湖石记》所说之“百仞一拳,千里一瞬,坐而得之”是一个意思。

[文章来源]

《圆明三园之掇山置石探析》

贾 珺

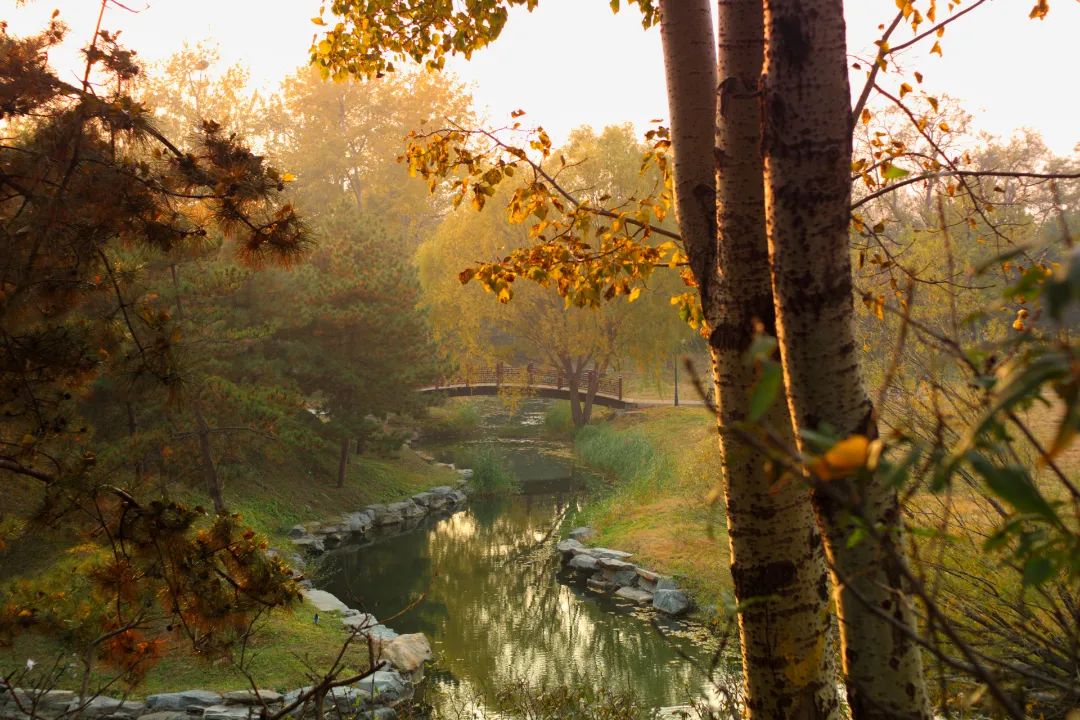

[图片来源]

圆明园摄影季赛获奖作品

[编辑]

付 怀 东