导语:海淀区建立了立体开放的教师职业发展通道,提供多重路径为全体教师成长服务。区教研指导,以学科教研基地、学区、联片协作体为主体,目的是充分发挥教育系统的各方力量,共享优质资源,解决教师发展的个性化问题。

近年来,海淀区中小学新任教师人数逐年增多、高学历教师比例不断加大、非师范毕业生所占比例逐渐增加。这些现象,都对新任教师培训提出了更高的挑战。海淀区不仅精心规划了新教师培训,还建立了立体开放的教师职业发展通道,提供多重路径为全体教师成长服务。

一方面,全面建立新任教师、区级骨干教师和带头人、市级骨干教师和学科带头人、特级教师、基础教育名家等不同发展阶段的专业成长路径。

另一方面,通过多种途径大力加强名师队伍建设。2011年9月,海淀区率先在北京成立特级教师研究中心,为海淀区的在职特级教师提供全新平台,通过高端访学活动、学术交流研讨等方式,成就一批学者型、专家型教育名家。“十二五”期间,推进“成长中的教育家”培养工程,为人大附中李晓风、十一学校王春易、清华附小窦桂梅、石油附中索玉华、八一学校张亚红、进修学校张鹤、进修学校罗滨、北师大实验小学陈延军、101中学程翔、北大附中李冬梅等10位海淀区基础教育名家,先后召开教育教学思想(实践)研讨会,梳理教育教学成果,发挥辐射和示范引领作用。“十三五”期间,海淀进校将在教委领导下创建“海淀基础教育名家工作室”“特级教师学科工作室”和“学科特色工作室”;组织“100位成长中的学科名师教育教学论坛”,创新名师培养和辐射途径,发挥名师的示范带头作用,服务区域教育发展,扩大海淀教育名师的影响力。

“十二五”总结时,海淀区做过一个统计,至2015年,海淀区的特级教师达到164名(2011年时116名),占全市23%;市级骨干和学科带头人366名,占全市15%;区级骨干和学科带头人4079名,占全区总数19.7%。2018年,最新统计的海淀区在职特级教师人数达到了213名。

可见,海淀区在高端教师培养上,早已积累了多年的实践经验,并卓有成效。这也是海淀进校为什么敢承担教育部“国培计划”名师领航工程的重要底气之一。

在研修模式上,为了逐级分层解决问题,海淀区还构建起三级联动深度研修模式,“区级研修、联片研修、校本研修”协同工作;为了解决学科发展中遇到的个性化问题,建立学科教研基地,首席教师带领教研组“微团队”开展“微项目”;为了解决课程改革和教育教学中的重点、难点,建立由专家、研修人员和一线教师组成的研修共同体,形成区域教师共同体研修文化。此外,还建设了“菜单式、自主性、开放式”智慧教师教育平台和移动终端,探索线上线下混合式研修,构建“时时可学、处处皆学、人人能学”的智慧学习环境,采用“众筹型”工作坊式研修,增强研修的参与性、实践性和持续性。

教师培训精细化

调研一线教师的需求和明确区域教师队伍建设的组织需求,是海淀开展教师培训前的重要环节。在采访过程中,所有教师几乎一致表示,实现自的成长,单单靠自身的努力是远远不够的。教师成长需要外部支持,培训就是一种有效途径。“全覆盖、分层次、有重点、多选择”,这是海淀教师培训的特色标签。

海淀进校教学研究中心副主任夏满介绍,“所有的课程项目,都要实现教师培训的精细化。”新任教师入职培训,重在教学基本功的规范和夯实;区级骨干教师需要深入研究学生的学习规律,形式多样的研修活动,帮助他们从学生能力发展的角度开展教学实践;市级骨干教师培训更关注对学科本质的深入认识,个性化的团队合作研修,能够帮助他们进一步提升教学研究能力和创新能力;特级教师团队是海淀区教师队伍建设的智囊团,他们通过在名师工作站担任导师,带领学员开展专题研修,梳理、总结、提炼自己的教学思想,实现更深层次的成长。

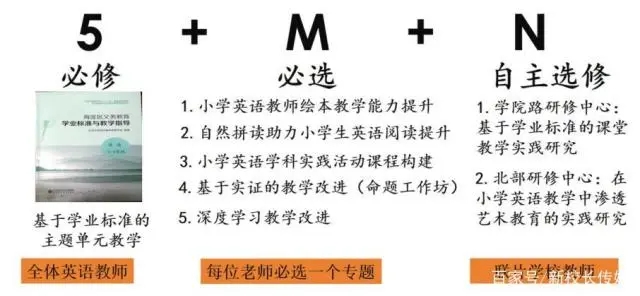

海淀区的教师培训课程,最具特色的即是“5+M+N”教师研修课程,这是海淀进校教研员从2016年开始进行的创造性地探索和设计。海淀进校校长罗滨介绍说,其中“5”是 全体必修课程,以区教研为主体,各学科分年级集中研修,实现全体教师、全部教学内容的覆盖,精准满足全体教师的需求,每学期≥5次。课程规划要注意四点:一是明确引领方向的功能定位;二是针对每一个主题(章、单元)实施策略、教学建议以及教学关键问题的解决;三是课程名称体现学科特点和关键内容;四是课程内容要涵盖基于学习评价的教学改进。“M”是选择性必修课程,以区教研为主体,全体教师均要参与。课程内容的特点:一是重点关注特定人群的需求,重点解决特定专题的深入学习与研讨;二是提供丰富多元的专题课程供教师自主选择;三是每个专题都应指向持续性的学习与问题解决。“N”是选修课程,有针对性地解决部分学区、部分教师的问题。区教研指导,以学科教研基地、学区、联片协作体为主体,目的是充分发挥教育系统的各方力量,共享优质资源,解决教师发展的个性化问题。

行为导向的教师培训需求分析进阶模型

近年来,海淀进校以提升教师教学能力为宗旨,依据学业标准系统架构,根据学科教学关键问题突出重点,结合不同年级具体内容确定教研专题,构建了130余套“5+M+N”教师研修课程,满足全区教师的共性和个性需求。

未来,回归“5+M+N”教师研修课程建设的原点,将进一步清晰面对课程改革和教研转型的需要,教研从关注学生知识获得转向素养提升,从关注教师学科教学能力提升转向学科课程育人能力提升,对教师专业成长的路径进行整体规划、实施和评价,进一步优化“5+M+N”教师研修课程。

前有课程设计、中有优质资源、后有效果跟踪,培训的思路清晰、针对性强、实效性高,海淀区教师培训进一步切实提高教育质量,让每个阶段的教师“实际获得感”很强。

小学英语学科某学期“5+M+N”研修课程

均衡成长的队伍最强大

在一场“北部新区研修中心小学教研阶段交流”活动中,教师们满载而归。北部新区实验学校语文教师李金哲告诉我们,自北部研修中心成立后,搭建了多种形式的学习和交流平台,为教师的成长助力。“除了引进专家、专项培训以外,还带着我们结合《海淀区义务教育阶段学业标准及教学指导》先后进行了阅读、习作、综合实践活动等领域的教学研究。在带头人的组织下,我们还通过网上联合教研的形式参与区级教研活动。”多个平台、多种形式的教研活动,使教师的授课水平和专业素养都得到真正的提升。

“筑巢引凤、外引内升、南北同步、优质均衡”,一行字足见海淀对教育均衡的重视与决心。教育均衡的发展,首先要实现的即是师资的均衡。但北部农村地区和南部城区之间依然存在一定差距,如上庄、苏家坨地区优质教育资源还缺乏,农村地区对优秀人才的吸引力度还不够,农村教师专业化水平还有待提高。同时,城市地区之间发展也不够均衡,中部以海淀学区、中关村学区为代表,优质教育资源聚集,但东部依然处于低位均衡发展水平,与高校智力资源密集的人口特征和教育需求不匹配。

为了帮助北部地区和学院路地区教师有效成长,2015年,海淀进校正式成立了“学院路研修中心”和“北部研修中心”,建立教研员持续跟进指导机制,将常规教研、常态调研与两个研修分中心工作、对口支持工作相结合,逐步形成稳定长效的机制。

海淀区教委人力资源科长刘大鹏介绍,在区域教师的均衡发展上,海淀投入了政策支持、资金保障和福利保障。

为加速农村教育发展,海淀在年人均1000元培训费的基础上,单独拨付农村教师年人均960元,并组织“青年教师教学风采展示”“教研组长高级研修”等多种形式的农村教师专项培训。

在进一步缩小校际之间收入差距上,海淀建立以学区、集团为单位的教师资源统筹机制,分层次、分学科有序推进师资调配,开展教师交流。深化教育集团化办学,赋予集团一定的教师编制、绩效工资和岗位设置等人事管理自主权。

“我们解决的都是实际问题,如加快学校建设,在温泉、西北旺引入一批优质校;提高待遇,使农村地区教师月工资比城区教师高;在教师研习上,我们把退休的市级骨干以上的教师组织起来,成立名师教学指导团,对需要提升的学校,每周下校一两次,进行课堂论断,指导学校教研……”

接下来,为了保证师资的整体协调,海淀将进一步健全人才储备库的政策保障和运行机制,分层次扩充建立高端人才、一般人才、顶岗教师、特岗人才、返聘人才五大人才储备库,大幅拓展师资补充渠道,充分发挥人才储备库的双向调整功能。

海淀区在实现南北师资均衡上,可谓是费尽心思,不遗余力。