海淀成府村因其特殊的地理位置,从上世纪初开始,这一带就聚集了一个庞大的知识分子群体,他们的气质情操、流风余韵常为后人乐道。让我们一起回溯成府村当年的名人往事。

邓之诚先生

邓之诚(1887—1960),字文如,号明斋、五石斋。曾先后于北京大学、燕京大学等校任教,讲授中国通史及秦汉、魏晋南北朝、隋唐、明清各断代史,从教五十余年,培养了一大批文史考古学者,知名学者黄现璠、谭其骧、周一良等皆出门下。

1928年,邓之诚开始在燕京大学教书。先后所居之槐树街、冰窖、勺园、桑树园、蒋家胡同,皆成府村所辖。

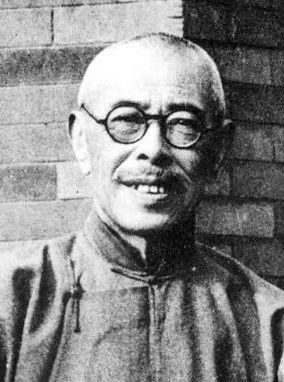

1931年,邓之诚最早居住在燕大东门外的成府村槐树街12号,此街以古槐众多得名。同年秋,九一八事变爆发。邓之诚感伤山河破碎,遂与近邻、著名学者张孟劬暇时以诗歌唱和,集成《槐居唱和》一部。《槐居唱和》卷首有一序,言及唱和因缘。邓之诚序曰:“四月既届,烽火愈急。郁郁村居,日与孟老为诗相唱和。两家隔墙,彼此走仆传笺,一字不安,往返三四,人皆笑其痴绝。然无计避地,姑以此自遣云尔。不能自闷,遂以付梓。所居道旁多槐,凡三十有一株,阴阴蔽日,足消烦暑,因题曰《槐居唱和》,未知他日能平添一段掌故否?癸酉夏文如居士识于五石斋。”

《槐居唱和》

1933年,邓之诚再迁冰窖胡同17号。在历史上,冰窖寓所原是皇家冰窖官房,清道光年间名臣祁隽藻和赛尚阿都曾住过这里。祁隽藻留下《正月四日自双桥移居冰峤(窖)与鹤汀邻》的诗,其中“肩我盆中花,挈我案头书”的诗句,成为京西海淀古老历史的一段佳话,鹤汀即赛尚阿。邓之诚在日记中记述,从8月24日至26日,“三日始搬毕”。迁居后隔日,即28日,燕大校长司徒雷登亲自来看新居,似觉不够宽大,但邓之诚表示满意:“司(徒雷登)尚有歉词”,“予只有极力申谢而已”。此时国内抗战形势不容乐观。1933年5月,邓之诚在冰窖书斋愤然写下:“江南国主定如何,贬号称臣为洗戈。屈辱堪怜十四事,胜他挥泪对宫娥。”抨击国民政府屈辱妥协之策。1937年,卢沟桥七七事变,两周后北平沦陷,兵匪贼盗蜂起,邓之诚避居校内勺园4号。

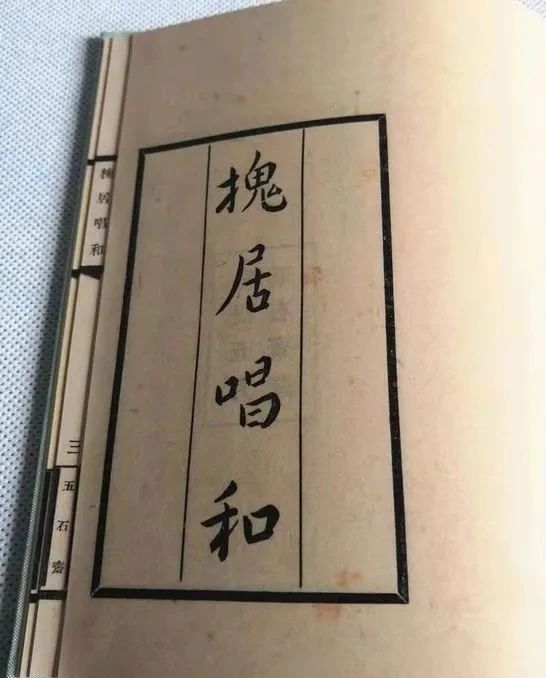

勺园是由明朝著名书画家米万钟于万历年间所建,取“淀水一勺”之意。勺园环湖,荷塘苇岸,有如江南,又有风烟里之称。明人王思仁题《勺园诗》云:“才辞帝里入风烟,处处楼台镜里天。梦到江南深树底,吴儿歌板放秋船。”

勺园修褉图(局部)

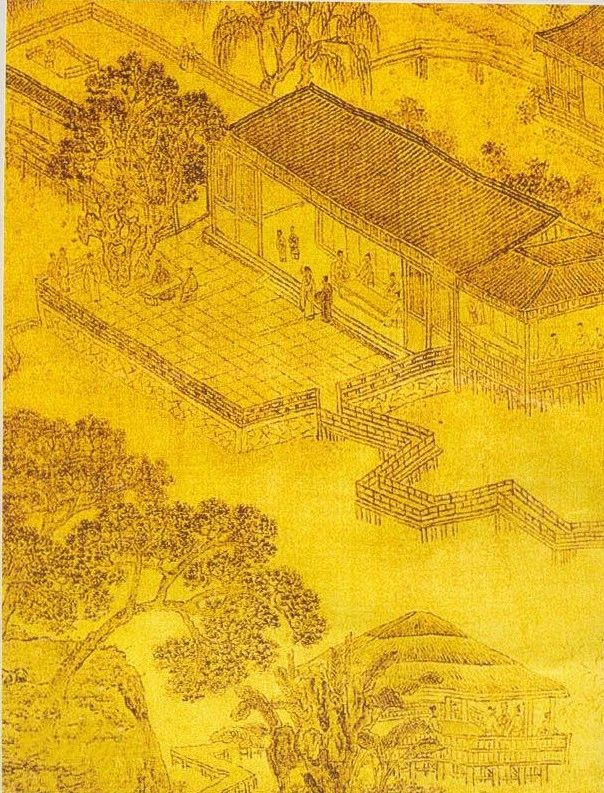

邓之诚曾有《忆郊西老屋》一诗谈及勺园书斋:“紫栢娉婷竹老成,藤花怒放晚霞明。只因贪看西山翠,误尽华年叹此生。”山河已破碎,书斋虽好却难有作为,邓之诚为此郁闷。1941年12月,太平洋战争爆发,燕京大学被日军占领。邓之诚与陆志韦、洪煨莲等教授同遭日军囚禁。邓之诚一家老少被迫搬出校园,避至成府村桑树园4号。邓之诚在拘于日本宪兵队本部四十五天、移拘日本陆军监狱九十六天后获释出狱,得释后暂寓于桑树园,一年后迁入城内居住。邓之诚在狱中常吟诗自遣,出狱后在桑树园书斋编成一卷诗集,名曰《闭关吟》;又追述入狱始末,写成《南冠纪事》,揭露日军对无辜爱国学者的迫害。

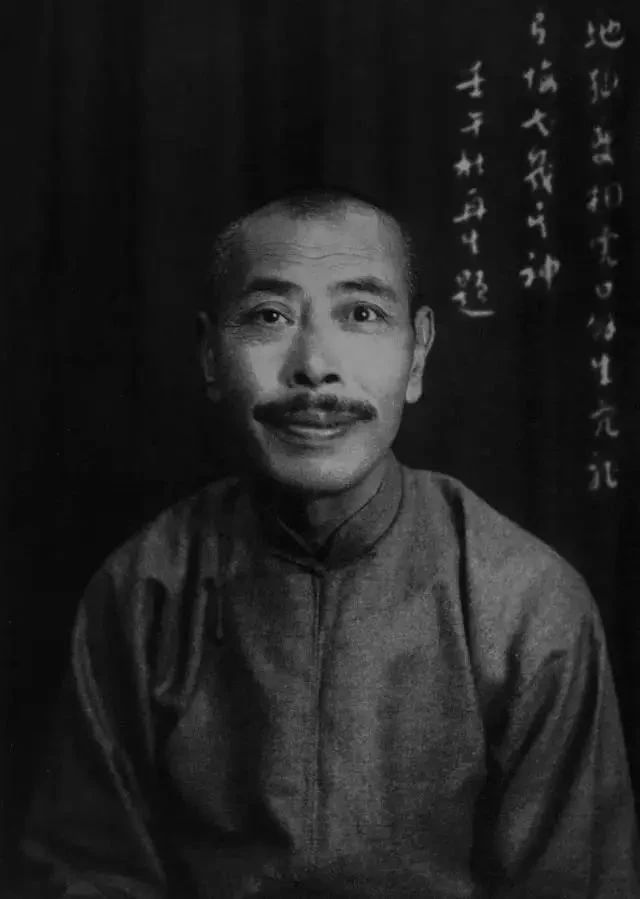

邓之诚先生出狱后摄影存念

这是邓之诚一生中生活上最窘迫的几年。平昔只能专靠典卖、借贷以及戚友、学生们的接挤资助,偶而刻印、卖字来维持一家生计。就是在这样艰窘万状的情况下,邓之诚一直拒绝替日伪工作,衣粗食粝,泰然处之,曾记:“辛巳之冬,太平洋战起,横被陷阱。及其释系,已历半载。遂卜居成府村,闭门忍饥,不与人事。日以读书自遣。”期间,邓之诚编定了《桑园读书记》《滇语》等重要著作。

1945年8月,日本投降,国土重光,10月燕大复校,邓之诚回校任教后即迁居学校分配的新寓,成府村蒋家胡同2号。

蒋家胡同的燕大教员宿舍

10月22日,他在日记中记述:“傍晚,洪煨莲、陆志韦来,催予速移居出城。”此时学校复课开学在即,非常急迫,领导们都亲自到他城中寓所催促搬家。两天后,即10月24日:“晨,出城,至燕京看住屋。”到月底,10月30日“载书二车往郊居”,邓之诚开始入住成府村蒋家胡同2号。11月2日:“下午三时,予携往郊居,大约迁毕矣。”日记中录有一首《移居成府初成口号》诗:“老妻蛮婢病相扶,敝帚残铛却胜无。淅淅风帘茅屋里,果然家具少于书。”和一百多年前祁隽藻的“挈我案头书”搬入冰窖胡同,前后呼应,也是一段佳话。

邓之诚在成府村居住长达十五年,死后埋骨离成府村不远的东北义园墓地,可谓终老于斯了。“燕山处处应留恋,成府村中月满楼。”这是邓之诚的诗句,可见他对这个京郊小村是深具感情的。

东北义园

资料来源:1.侯仁之.北京城的生命印记.生活·读书·新知三联书店,2009.

2.肖东发,陈光中.风范——北大名人故居及轶事.北京大学出版社,2014.

3.邓之诚.邓之诚文史札记.凤凰出版社,2012.

4.“北京大学”“明月山房”“上海书评”微信公众号