香岩寺位于海淀区西北旺镇永丰屯村南,原称“香喦寺”,俗称“香粉寺”,始建于明代,当时称“弥勒院”。清康熙五十九年(1720年)重修后改称“香岩寺”。

香岩寺山门

香岩寺坐西朝东,原有殿五进,“文革”期间仅存两层大殿,曾分别为永丰中学、永丰屯小学占用。山门前原有戏台一座,上世纪60年代建上庄书库时被拆除。山门殿共有三座石拱券门,所用石料,精雕细刻组成各种图案,如麒麟瑞兽、儒家人物、花草珍禽。后来山门殿被拆除,所剩石雕堆于院内。2006年,香岩寺得到重建。重建后,占地面积2230平方米。现寺内石雕很是精美,并在寺院东端的路旁新建了一座石碑坊。

一、历史沿革

香岩寺始建的确切年代已无历史记载可寻,人们对此推论不一。清代于敏中等人编纂的《日下旧闻考》中仅提及“香岩寺在昌平永丰屯,旧名弥勒院,本朝康熙五十九年重建,改今名”。

香岩寺石牌坊

现今北京部分考古专家根据香岩寺建筑布局,提出该寺始建年代应为辽金时期的说法。依据是汉传佛教建寺多取坐北朝南格局,契丹族、女真族梵宇寺庙习惯坐西朝东而建。如果说辽代西山八大院之一的大觉寺坐西朝东格局为依山势而行的话,地处平原的香岩寺坐西朝东,应为辽金建筑无疑。

香岩寺原名弥勒院,明代以前为一小庙,清康熙朝大兴土木,“起而新之”,更名曰香岩寺,成为京畿西北近山巨刹。全盛时期规模宏大,有五进大殿,禅堂、僧房、僧橱达几百间之多,其香火地有上千亩。据传,当年庙中石碑上刻有“庙倒庙修”的字样,意思是说哪一天庙被破坏,庙里有足够的钱来重新修建。新中国成立后,从庙里的地契上查出四川大邑县地主刘文彩也欠着香岩寺的钱。当年香岩寺的阔绰远近闻名,号称“盖京北”,为“京北第一寺”。 寺院彻底损毁于新中国成立初期。庙前的大戏台、四柱大牌楼、门前大铁狮子、刻着整部金刚经的大铜钟、三口直径七尺、深五尺的大铁锅等珍贵文物古迹,均被毁掉不知所踪。院墙被拆毁,墙砖拿去修了猪圈。这时走进荒凉破败的寺院,从残存的几进大殿和几处建筑基座,依稀可以看出寺庙当年的巍巍壮观。从上世纪50年代起,殿宇建筑被改作永丰中学和永丰屯小学。

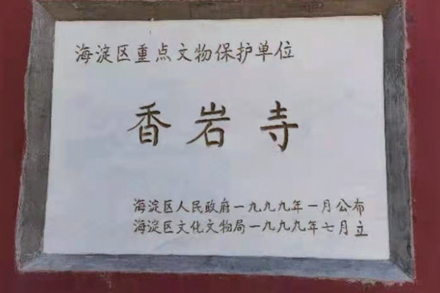

如今,香岩寺已被列入海淀区重点文物保护单位。随着越来越多的有识之士对中华古代文明和佛教文化的钟爱,古老的香岩寺一定能够再现昔日的辉煌。

一、地理环境

据《昌平外志·金石记·卷四》记载,现寺内残存的御制香岩寺碗的碑文为:

京师近郊峰峦林壑之胜,无逾西山。历世以来,琳宫梵宇在崖谷间者,星罗棋布,永丰屯则距山数里,旧有奉佛处曰弥勒院,连山环拱,苍翠万状,烟林相错,皋壤连绵。兼以轮蹄罕至,清旷无尘,洵自然之福地也院以岁久日记,近始起而新之,更名曰香岩寺.凡佛堂、经室、宾序、僧客莫不备具,宏杰壮丽,屹然为近山巨刹。旷览遐瞩,左右映带,登临胜概殊加于旧,寺乃宫廷为朕祝禧所建。朕临御天下五十余年,幸方内人安时和年丰,兆民乐业。上天赐福,莫大于此。朕以天下为一家,四海为一人。所愿亲疏遐迩,无不获康宁寿考之庆。此朕之素志也,庶几为诸神灵所鉴!因勒辞于石,以识其始末云。

康熙五十九年三月王图炳书

从上面碑文可以看出,香岩寺地理形胜“洵自然之福地也”。香岩寺地处北京海淀区西北山区与平原区交汇处,山色苍翠,水光潋滟,林茂田丰,景色怡人,自然环境极其优美。依现在建制,坐落于海淀区东北旺镇永丰屯南端,距颐和园约6公里。东部与中关村永丰高科技产业基地紧邻,距中国航天城和北京上地信息产业基地仅数里之遥,成为高科技园区里一颗璀璨的文化明珠,具有极特殊的地位。

三、修缮

新中国成立后,香岩寺划归永丰中学和永丰屯小学使用,后因学校迁出,长期置于无人管理状态。1999年,香岩寺被列为海淀区重点文物保护单位。2004年,在当时海淀区文化委的大力支持下,香岩寺开始得到了修缮。2006年,香岩寺的修缮工程竣工。

香岩寺文保标志牌

四、古寺生辉

修缮后的香岩寺,而今共有三进院落、四进殿宇。分别为山门殿,该殿为歇山式石券门。进入山门殿后,便为第一进院。第一进院内,北侧有钟楼、南侧有鼓楼;南北两侧为配殿,正西为前殿。北配殿为“娘娘殿”,南配殿为“伽蓝殿”;前殿为歇山式石券门“过殿”,两侧有哼哈二将。前殿前边左右两侧有古石碑两通。左侧碑的碑阳为满文,碑阴字迹漫漶不清;右侧碑应该是放反了,目前碑阳为小字功德碑记,碑阴额题“御制碑文”,碑文为大字“康熙五十九年重修碑记”。穿过前殿即进入第二进院。第二进院中,正西为中殿,中殿前边两侧为南北配殿。北配殿为“药王殿”,南配殿为“三圣殿”。中殿为硬山式“天王殿”。

资料来源:《西北旺镇历史文化寻踪》(2022)